中国明年联合中亚五国就沙漠丝绸之路申遗

塞外的大漠戈壁、单调的驼铃跋涉……这是从中国内地出发、全长7000多公里的世界古代陆路交通要道“丝绸之路”留给世人的印象之一。记者从日前举行的“2009年中国文化遗产保护无锡论坛”获悉,明年中国将联合中亚五国向世界遗产中心联合申报“丝绸之路”中的“沙漠之路”,申报文本早在去年已递交世遗中心,今年8月将接受世遗专家考察评估。目前中国已初步确定了48处遗产点,而丝绸之路中的海上、草原线路的申遗工作也将随后推进,大运河申遗则将在随后几年启动。

在一年一度的“中国文化遗产保护无锡论坛”上,“文化线路”遗产成为与会专家学者共同研讨的课题,丝绸之路、大运河、茶马古道三条文化线路申遗成为此次论坛的核心内容。

“文化线路遗产往往首尾相连千百里,形成历史千百年,是一条条见证我国五千年文明史的文化长河,是一部部展示中国辉煌文化的百科全书。加强文化遗产线路的保护,有利于文化遗产集群的抢救,有利于整合文化遗产资源。”国家文物局局长单霁翔说。

“沙漠之路”包括中国48处遗产

此次在无锡举行的中国文化遗产保护无锡论坛上,有关文物专家表示,丝绸之路联合申遗是整个亚太地区第一个作为“文化线路”申报的世界遗产项目。丝绸之路分沙漠、草原和海上线路。2010年,中国将与中亚五国联合跨国申报“丝绸之路”中的“沙漠之路”为世界文化遗产。

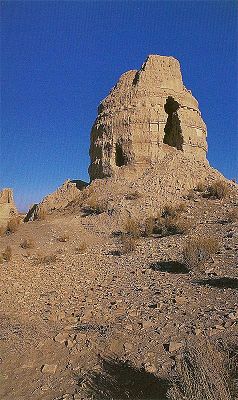

据国家文物局透露,丝绸之路跨国申报世界遗产所涉及遗产数量、涵盖遗产面积、涉及国家数都是前所未有的,“沙漠之路”申遗工作中,国家文物局确立48处遗产点包括陕西张骞墓、宁夏固原城、青海日月山故道、甘肃麦积山石窟、锁阳城遗址及墓群等,是申报国中最多的,囊括了我国西部腹地大部分重要文化遗产。

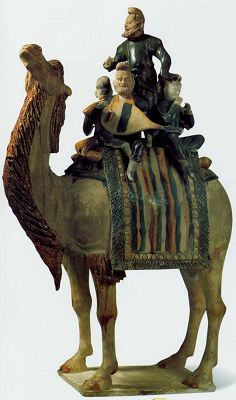

据悉,“丝绸之路”东起中国古都长安及洛阳,西经南亚、中亚直达欧洲、北非,穿越十多个国家和地区,全长7000多公里,其中中国境内近4000公里,是举世闻名的国际商品贸易和文化交流之路。专家们认为,丝绸之路开启于公元前138年,即汉武帝派遣张骞出使西域的那一年。此后在不同历史时期逐渐发展,丝绸之路使得东西方在公元6世纪至16世纪出现了频繁的交流,到16世纪,陆路不再安全,而中国的商船舰队开始在海上取得成功后,这条连接东西方的贸易与文化线路从此不再发挥实际功能。

中国各地早在三四年前即着手实质性推动丝绸之路跨国联合申遗活动,目前,陕西省对遗产点周边环境进行了全面整治,新疆则投入6000万元巨资对申遗候选地古龟兹三大千佛洞进行了保护性整治,甘肃、宁夏等地也投入巨资展开保护修缮工作。

此外,中国和中亚国家此次有10处与丝绸之路相关的遗产地此前已被列入《世界遗产名录》,其中包括中国的龙门石窟和莫高窟,这些现有的世界遗产也将被纳入丝路文化线路遗产申报系统。

国外包括54处遗产 阿富汗无缘

当今国际学术界公认丝绸之路沙漠段至少横跨中国和地中海之间的15个国家,但在丝路申遗的第一阶段,世界遗产委员会批准的第一批遗产,将只是在中国和中亚的遗址。中亚五国包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦,将有54处遗产点参与申报。

事实上,“丝绸之路”还包括阿富汗、印度和巴基斯坦等国的相关遗产地,但在世界遗产委员会的议程上,这些国家包括中亚以西至地中海之间相关遗产地将只能在第二批丝路申遗的名单上出现。

在去年的“丝绸之路系列申报世界遗产国际协商会议”上,来自阿富汗的代表曾要求加盟其中,并认为丝路与阿富汗一直密不可分,但当时世界遗产中心的代表表示,主要是阿富汗国内的战乱让他们丧失了第一次申报的机会。

泉州扬州等五城市纳入海上丝路申遗

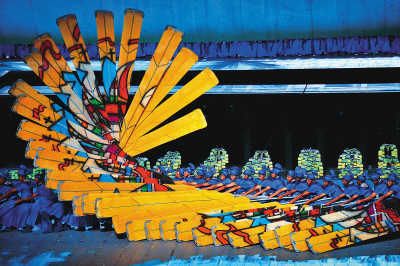

在去年的北京奥运会开幕式上,“海上丝绸之路”表演以恢宏壮观的气势,展示极具“中国元素”的东方文明。对于“海上丝绸之路”的申遗,此次无锡论坛举办期间,国家文物局召集福建、广东、浙江、江苏、山东五省文物局和泉州、宁波、广州、扬州、蓬莱五市文化遗产保护和研究机构,就“海上丝绸之路”申遗事宜进行协调和座谈,五城市初步被纳入海上丝绸之路申遗计划。

论坛还讨论通过了《关于文化线路遗产保护的无锡倡议》,开启了我国文化线路遗产保护的新阶段。

海上丝绸之路是古代海道交通大动脉。自汉朝开始,中国与马来半岛就常有接触,尤其是唐代之后,来往更加密切,作为相互来往与贸易的途径,最方便的当然是航海。根据《新唐书·地理志》记载,唐时,“广州通海夷道”便是海上丝绸之路的最早叫法。当时通过这条通道往外输出的商品主要有丝绸、瓷器、茶叶和铜铁器四大宗;往回输入的主要是香料、花草等一些供宫廷赏玩的奇珍异宝。这种状况一直延续到宋元时期。到明代郑和下西洋时,这条海上丝绸之路则发展至巅峰状态。

在扬州、泉州等地,东西方频繁的贸易往来也留下了众多历史遗存。

相关报道 “文化线路”体现遗产保护新理念

此次“中国文化遗产保护无锡论坛”主题是“文化线路”。

国家文物局局长单霁翔在论坛上详细介绍了“文化线路”遗产概念的形成与探索、我国文化线路遗产的特点、保护文化线路遗产的时代意义,并提出我国文化线路遗产保护工作的方向和目标,要求多渠道普及文化线路遗产保护的知识,引导社会各界用可持续发展的理念对待文化线路遗产保护。

代表国际保护文化遗产前沿思想的多元观点在论坛上发布,体现国内各遗产地文化线路保护实践的体验在论坛上交流,此次无锡论坛提交的43篇论文中,从学术和保护实践视角探索文化线路遗产的共8篇,围绕着大运河文化线路遗产的论文共16篇,涉及丝绸之路沙漠之路遗产的共3篇,海上丝绸之路文化线路的5篇。此外,论坛上还提出了对茶马古道、剑门蜀道、徽商文化线路的一系列研究成果和保护理念。

美国规划协会高级顾问苏解放在报告中介绍了美国在文化线路保护方面所作的有益探索和成功经验。国际古迹遗址理事会副主席、中国世界文化遗产专家委员会主任委员郭旃的《文化线路宪章讨论》、中国建筑设计研究院建筑历史研究所所长陈同滨的《文化线路价值特性与相关规划策略探讨——以丝绸之路沙漠路线申遗为例》、上海同济大学丁援的《作为无形文化遗产的文化线路》、中国遗产研究院总工程师、大运河联合申报世界文化遗产办公室的《文明的空间联系:大运河、徽杭古道、新安江构建的徽商文化线路》、《西双版纳的茶马古道》等发言从全新视野揭示了对文化线路认识与保护的独特思考。

“文化线路”体现了文化遗产保护的世界最新理念,是指由一系列的文化遗产资源串起的有形与无形的线路,反映人类相互间的往来行为,以及在人民内部、国家间、地区间持续性的货物、思想、知识互换,具有普遍的历史学、哲学、伦理学、美学和人类学意义。目前,西班牙的桑地亚哥·德·卡姆波斯拉朝圣之路、法国的米迪运河、荷兰的阿姆斯特丹防御战线、奥地利的塞默林铁路、印度的大吉岭铁路、阿曼的乳香之路、以色列的香料之路等,相继列入《世界文化线路遗产名录》,内容涵盖宗教、交通、商业路线等。(特约记者秦彤江村)

◎链接:“丝路”申遗20余载

◆1988年,联合国教科文组织启动“对话之路:丝绸之路整体性研究”项目,引发世界范围对丝绸之路的浓厚兴趣。

◆2005年,联合国教科文组织在哈萨克斯坦召开研讨会,讨论“2003年中亚地区世界遗产阶段性报告”的后续行动计划。

◆2006年10月,联合国教科文组织在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开会议,讨论丝绸之路中亚段申报,协调中亚与中国的申报。

◆2007年4月,中亚国家和中国开会初步协调备选名单。

◆2008年4月,中亚国家和中国在西安举行会议,协调备选名单,选出第一批遗产点。

◆2008年9月至10月向世界遗产中心提交申报初审文本。

◆2009年2月向世界遗产中心提交正式申报文本。

◆2009年8月接受世界遗产中心国际专家考察评估。

◆2010年7月在世遗大会接受表决。